MagnetCircularityEvaluator MCE

Gewinnen Sie Aufschluss über die Auswirkungen von Verunreinigungen durch Legierungsbestandteile auf die magnetischen Eigenschaften. Bestimmen Sie die tolerierbare Menge bestimmter Elemente, um Ihre gewünschten Materialeigenschaften zu erreichen.

Das Berechnungstool zeigt, wie sich Veränderungen in der chemischen Zusammensetzung auf die magnetischen Eigenschaften von Materialien auswirken und es liefert Erkenntnisse zur tolerierbaren Menge bestimmter Elemente. Unser Modell sind Neodym-Eisen-Bor-Magnete. Diese machen ungefähr die Hälfte aller weltweit benutzten Permanentmagnete aus. Die andere Hälfte sind fast ausschließlich Ferrite, die eine geringere Kritikalität aufgrund der fehlenden seltenen Erden haben. Weil Nd2Fe14B mit Neodym seltene Erden beinhaltet und der aktuell stärkste Permanentmagnet auf dem Markt ist (auch viel in Windkraftanlagen und E-Motoren vorkommt), ist der Stellenwert von Recycling hier sehr hoch.

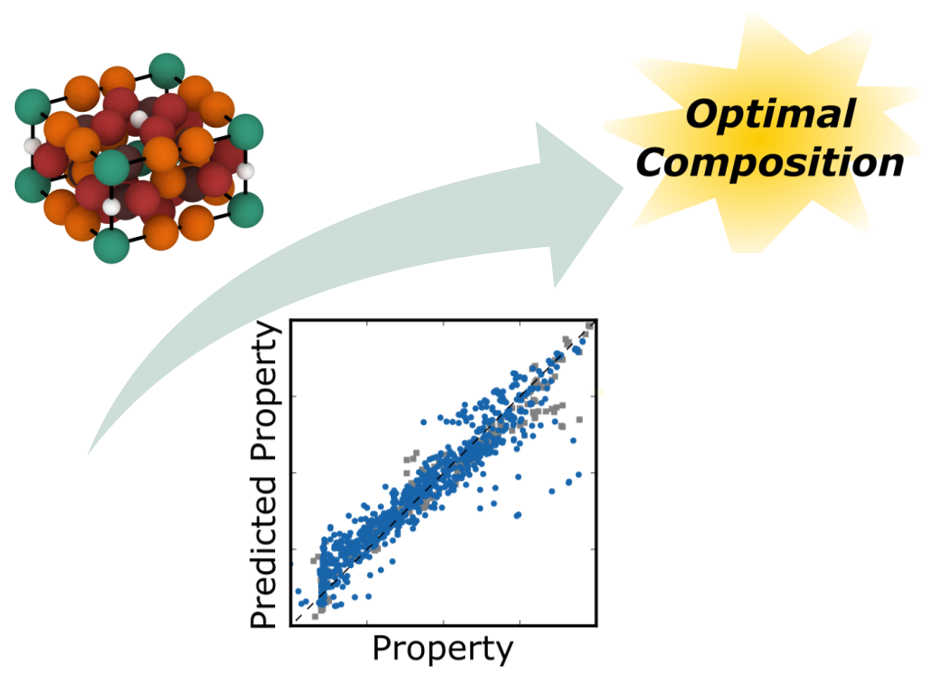

Die Berechnung der Eigenschaften von hartmagnetischen Verbindungen erfolgt mit der quantenmechanischen Methode TB-LMTO-ASA [1]. Die Durchführung dieser Berechnungen für alle möglichen Zusammensetzungen ist jedoch rechnerisch ineffizient. Um dieses Problem zu lösen, haben wir die Eigenschaften für eine bestimmte Untergruppe von Zusammensetzungen berechnet, die alle in derselben Phase von Nd2Fe14B1 (auch als 2-14-1-Phase bekannt) vorliegen, und ein Machine Learning Modell trainiert, um die Eigenschaften anderer Zusammensetzungen vorherzusagen. Unser Fokus liegt auf der Vorhersage der zwei Schlüsseleigenschaften Magnetisierung und Anisotropie. Der allgemeine Rahmen unseres Maschinellen Lernmodells leitet sich aus früheren Arbeiten zur 1-12-X-Phase ab [2]. Zusätzlich können Abschätzungen zum CO2-Fußabdruck durchgeführt werden.

Zum Berechnungstool

[1] Drebov, N.; Gercsi, Z.; Delczeg-Czirjak, E. K.; Bergqvist, L.; Nordström, L.; Eriksson, O.; Vitos, L., Ab initio screening methodology applied to the search for new permanent magnetic materials, New Journal of Physics 15 (2013) Art. 125023 Link

[2] Möller, J. J.; Schäfer, R.; Körner, W.; Kruk, R.; Hahn, H., Compositional optimization of hard-magnetic phases with machine-learning models, Acta Materialia 153 (2018) 53–61 Link

nach oben

Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM

Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM